L’Italia si è svegliata questa mattina con una parola che brucia sui motori di ricerca: cortigiana. Oltre 10.000 ricerche in quattro ore hanno fatto schizzare il termine in vetta alle tendenze Google con un’impennata del 1000%. Il motivo? Una polemica politica che ha acceso i riflettori su linguaggio, sessismo e rispetto istituzionale, coinvolgendo direttamente Maurizio Landini e la premier Giorgia Meloni.

Tutto è iniziato martedì sera negli studi di La7, durante la trasmissione “diMartedì”, quando il segretario generale della CGIL ha definito la presidente del Consiglio “la cortigiana di Trump”. Un’affermazione che ha scatenato un terremoto mediatico senza precedenti, diventando immediatamente virale sui social network e generando migliaia di commenti e condivisioni.

Maurizio Landini contro Giorgia Meloni: lo scontro politico

Il sindacalista, nel suo stile diretto e spesso provocatorio, intendeva criticare quello che considera un atteggiamento servile della premier nei confronti dell’ex presidente americano Donald Trump. “Stare alla corte di Trump”, ha poi precisato Landini, tentando di chiarire che si trattava di una critica politica, non di un insulto personale. Tuttavia, le parole hanno un peso specifico che va oltre le intenzioni di chi le pronuncia, soprattutto quando si riferiscono alla prima donna a guidare un governo in Italia.

La reazione non si è fatta attendere. Giorgia Meloni ha risposto con durezza, pubblicando sui social la definizione da dizionario del termine: “donna di facili costumi”. La premier ha accusato la sinistra di moralismo e ipocrisia, sottolineando come l’uso di tale linguaggio riveli un approccio profondamente sessista nei confronti delle donne al potere.

Significato storico di cortigiana: dal Rinascimento ai giorni nostri

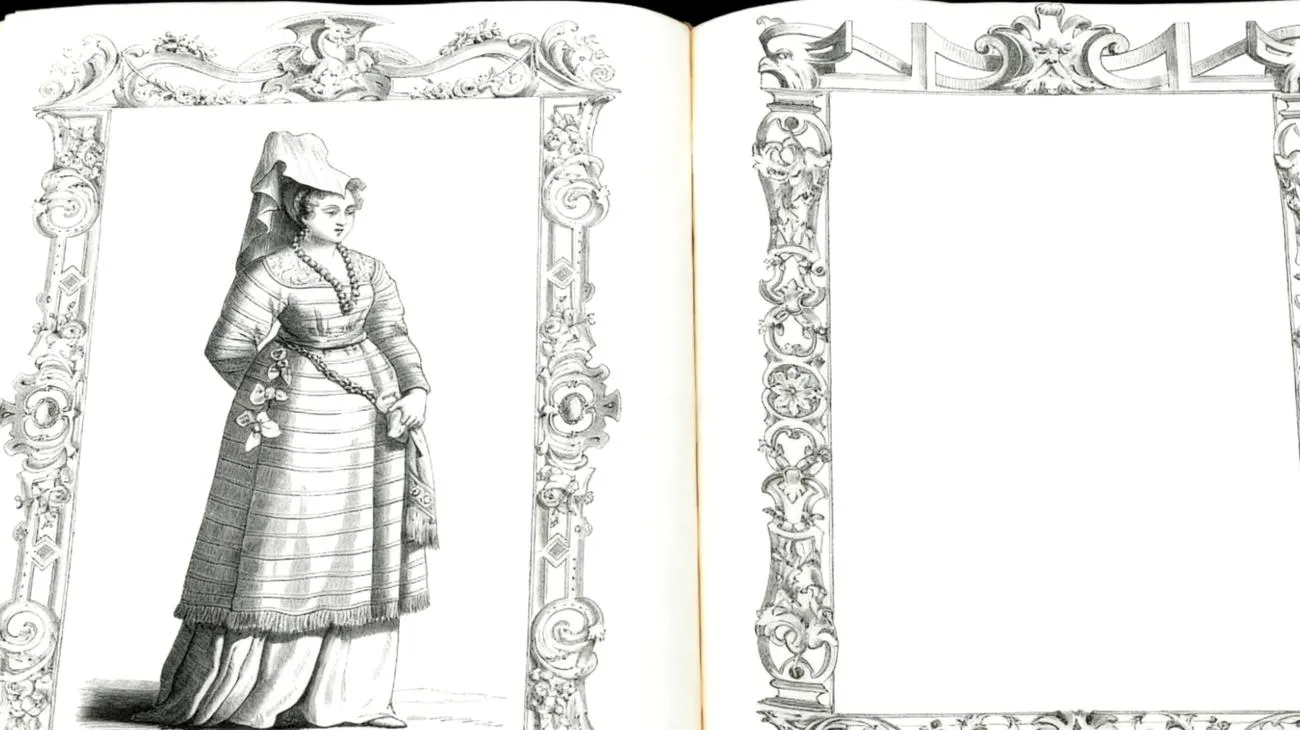

Per comprendere perché il termine cortigiana ha generato tanto clamore, è necessario fare un passo indietro nella storia. Originariamente, durante il Rinascimento, le cortigiane erano donne colte e raffinate che gravitavano nelle corti aristocratiche. Figure come Veronica Franco e Tullia d’Aragona erano poetesse, intellettuali e consigliere influenti, capaci di muovere le dinamiche del potere con la loro cultura e il loro fascino.

Il problema è che nel corso dei secoli, la parola ha subito una drammatica evoluzione semantica. Se “cortigiano” al maschile è rimasto sinonimo di adulatore o persona servile verso il potere, “cortigiana” ha acquisito una connotazione esclusivamente sessuale, diventando sinonimo di prostituta di alto rango. È proprio questa trasformazione linguistica che ha trasformato quella che Landini presenta come una critica politica in quello che molti percepiscono come un insulto sessista.

Sessismo nel linguaggio politico: perché le parole contano

Quello che rende questo scontro particolarmente significativo non è solo la carica emotiva delle parole usate, ma il contesto in cui si inserisce. Siamo di fronte al primo governo guidato da una donna nella storia d’Italia, e ogni attacco alla premier viene inevitabilmente filtrato attraverso la lente del genere. Il dibattito tocca nervi scoperti della società italiana: il rapporto con il linguaggio sessista, il ruolo delle donne nel potere, la memoria storica delle parole che usiamo.

La polemica rivela quanto sia sottile il confine tra critica politica e attacco personale, soprattutto quando si tratta di donne in posizioni di potere. Le stesse parole che al maschile assumono una valenza puramente politica, al femminile si caricano di significati diversi e spesso offensivi. Non è un caso che Landini sia finito nel mirino delle ricerche correlate: gli italiani vogliono capire chi è l’uomo che ha scatenato questa tempesta politica.

Google Trends e social media: l’impatto della polemica online

Il boom di ricerche su “cortigiana” racconta una storia più ampia: quella di un paese che si interroga sul significato delle parole e sul peso che hanno nel dibattito pubblico. I social media si sono divisi tra chi difende la libertà di critica politica e chi denuncia l’uso di un linguaggio sessista mascherato da battaglia ideologica. Il fenomeno delle ricerche Google rivela quanto gli italiani siano ancora legati al significato tradizionale e controverso del termine, più che alla sua accezione storica e politica.

Twitter, Facebook e Instagram sono diventati il terreno di scontro principale, con hashtag dedicati che hanno raggiunto centinaia di migliaia di interazioni. Le reazioni si sono polarizzate: da una parte i sostenitori di Landini che difendono il diritto alla critica politica, dall’altra chi condanna l’uso di un linguaggio inappropriato verso la massima carica istituzionale del paese.

Comunicazione politica italiana: lezioni dalla polemica

Questa vicenda offre uno spaccato illuminante sulla comunicazione politica italiana contemporanea. In un’epoca in cui ogni parola viene amplificata dai social media, la scelta del linguaggio diventa cruciale per il successo o il fallimento di un messaggio politico. Landini ha probabilmente sottovalutato l’impatto semantico del termine scelto, mentre Meloni ha saputo trasformare quello che poteva essere percepito come un attacco in un’opportunità per rivendicare rispetto e dignità istituzionale.

Il risultato finale di questa battaglia dialettica ha dimostrato quanto la storia, la politica e il linguaggio siano intrecciati in modi spesso imprevedibili. Una parola rinascimentale è diventata il trending topic del momento, catalizzando l’attenzione mediatica su temi che vanno ben oltre la semplice polemica politica quotidiana. E mentre il dibattito continua a divampare sui social e nei talk show televisivi, una cosa rimane certa: in Italia, anche le parole più antiche possono scatenare le polemiche più moderne e influenzare significativamente il panorama politico nazionale.

Indice dei contenuti